029

도착하려 하는 춤들1:허성욱 〈두루두루, 뭉실뭉실, 속으로, 함께 춤추기〉

하은빈

허성욱 〈두루두루, 뭉실뭉실, 속으로, 함께 춤추기〉(2025), 작가 제공

허성욱 〈두루두루, 뭉실뭉실, 속으로, 함께 춤추기〉(2025), 작가 제공

공연 〈두루두루, 뭉실뭉실, 속으로, 함께 춤추기〉를 보는 동안 마음속을 스쳐 간 얼굴들이 있다. 함께 춤추고 싶었던 사람들. 그러나 그럴 수 없었던 사람들. 당신이 춤추기 어려운 신체를 가졌기 때문일 수도 있고, 그때 내게 감히 춤출 수 있는 용기가 없었기 때문일 수도 있다. 내가 당신을 극장으로 데려오지 못했기 때문일 수도 있고, 우리 사이의 거리가 물리적으로건 관계적으로건 너무 멀었기 때문일 수도 있다. 아무리 생각해도 우리가 반드시 춤을 추었어야 하는 이유는 없다. 춤추지 못한다고 죽지는 않으니까. 우리 사이에 춤이 있었다고 해서 이야기가 크게 달라지지도 않았을 것이다. 그런데도 조금은 서글픈 마음이 든다. 춤을 추고 싶었다는 건 아무래도 사랑했다는 말인 것 같다.

〈두루두루, 뭉실뭉실, 속으로, 함께 춤추기〉는 그렇게 추어지지 못한 춤들의 저변을 맴돌며 질문한다. 그 모든 불가능을 뛰어넘어 우리가 함께 춤출 수는 없었겠느냐고. 당신이 춤을 단념해야 한다면, 문제는 혹시 당신에게 있는 게 아니라 춤에 있는 게 아니었겠느냐고. 어쩌면 이 공연은 이런 질문으로 시작하고 끝나는 공연이라고 말해볼 수도 있다. 당신이 나와 춤출 수 없다면, 춤을 바꾸어야 하는 게 아닐까요? 당신이 여기까지 올 수 없다면… 춤이 당신에게 가야 하는 건 아닐까요?

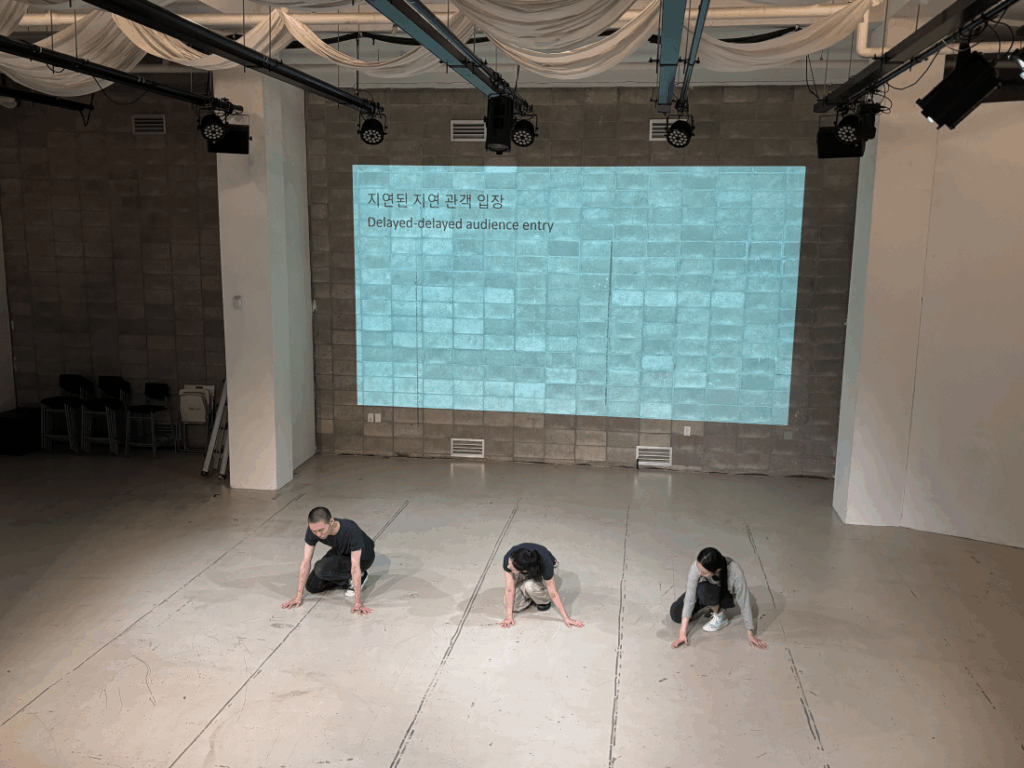

벽면에는 크고 투박한 시계가 투사된다. 그 시계로 정각이 지난 뒤에도 공연은 꾸물대며 시작되지 않는데, 대신 세 명의 공연자 – 주연, 예주, 성욱 – 는 객석에 “지연 관객을 위한 춤”을 선보인다. “저희 춤추는 동안에 들어오시면 돼요. 그냥 슬쩍 들어오세요. 발 조심하세요.” 그러나 그 몇 분의 춤 뒤에도 공연은 시작될 기미가 없다. 이번엔 “지연-지연 관객을 위한 춤”이 추어질 차례이기 때문이다. 웃음을 터뜨린 관객들의 마음속에서 어디까지 하나 보자 싶은 마음이 하나둘 고개를 들 즈음, 공연자들은 누군가의 독백을 들려준다. 이 공연에 늦는 중인 사람을 화자로 삼는 독백이다.

“공연 시작 전에, 보통 5분 정도 다 같이 기다리잖아요. 그래도 제가 늦지 않았으면 정시에 시작했겠죠. 저 때문에 모두의 시작이 늦어진다고 생각하니까. 아찔해요. 시간 약속이, 특히 공적인 약속일 때에는, (…) 근데 이거 ‘공’연이니까. 공평하게, 나도 도착했어야 했는데. (…) 제가 예전에 성욱 씨한테 이런 말 했었거든요. 나는 정말 보고 싶은 공연은 안 늦는다고. 근데 지금 성욱 씨 공연에 늦고 있어요. 진짜 보고 싶었는데… (…) 무용수들에게 선물할 케이크랑 꽃다발 들고 있거든요. 너무 성큼성큼 뛰면, 케이크는 뭉개지고, 꽃잎은 떨어지고 말 거예요. 그렇다고 너무 깨작깨작 뛰면, 공연장에 영영 들어가지 못하고 말 거예요.”

이 독백은 공교롭게도 실제로 이 공연에 늦은 누군가가 그즈음 몹시 미안한 기색으로 들어와 자리를 찾는 바람에 더욱 의미심장해지고 만다. 극장의 가파른 계단 위에서 발디딤을 유의하라고 당부하는 대목에까지 이르면 공연자 세 사람은 어느새 발디딤을 신중히 하는 몸짓에서 출발하는 춤을, 그러니까 ‘극장에 천천히 오는 춤’을 추고 있다. 오고 있는 사람의 미안하고 다급한 마음에 화답하는 몸짓이다. 주연이 어느 순간 외친다. “저희가 열심히 시간 끌고 있어요!” 외침은 반복되며 빠르게 노래로 바뀌고(“저희가-열심히-시간-끌고 있어요-!”), 어느새 세 공연자는 나란하고 단순한 춤을 추며 열심히 노래한다. “공연의-시작을-멈출 순-없어도-! 공연의-시작을-바꿀 순-있어요-! 공연의-시간을-멈출 순-없어도-! 공연의-시간을-바꿀 순-있어요-! we-are-waiting-for-someone-to-come-! we-are-waiting-for-someone-to-come-!”

이들이 노래 속에서 인정하듯이 공연은 돌이킬 수 없이 시작되어 있다. 아직 다다르지 못한 이의 상상 속에서도, 아직 다다르지 않은 이를 향한 기다림 속에서도 이미. 문제는 우리가 아직 미처 만나지 못한 사이라는 것이다. 그것은 우리 사이에 ‘디스턴스’, 즉 거리가 있기 때문일 수도 있고(“Distance-between-you and me”), 혹은 ‘디스 텐스’, 즉 해소되지 않은 긴장감이 남아있기 때문일 수도 있다(“This tense-between-you and me”). 이 노래가 시사하는바, 공연자들은 이러한 ‘디스턴스’ 혹은 ‘디스 텐스’를 ‘디스 댄스’로 전치시키려 한다(“This dance-between-you and me”). 그러니까 이들은 우리 사이에 놓인 이 거리와 긴장을 이 춤의 한계가 아니라 이 춤의 조건으로, 우리가 춤을 추지 말아야 할 이유가 아니라 춤을 추어야 할 이유로 바꾸어내려 한다.

그러한 전치를 위해 던져져야 하는 질문들은 이런 것들이다. 어떻게 부재하는 이와 춤출 것인가? 어떻게 춤추지 않는 이와 춤출 것인가? 이 춤 속에서 당신을 오롯하게 존중할 수 있을까? 그렇게 하기 위해서 춤은 얼마나 멀리 가야 할까?

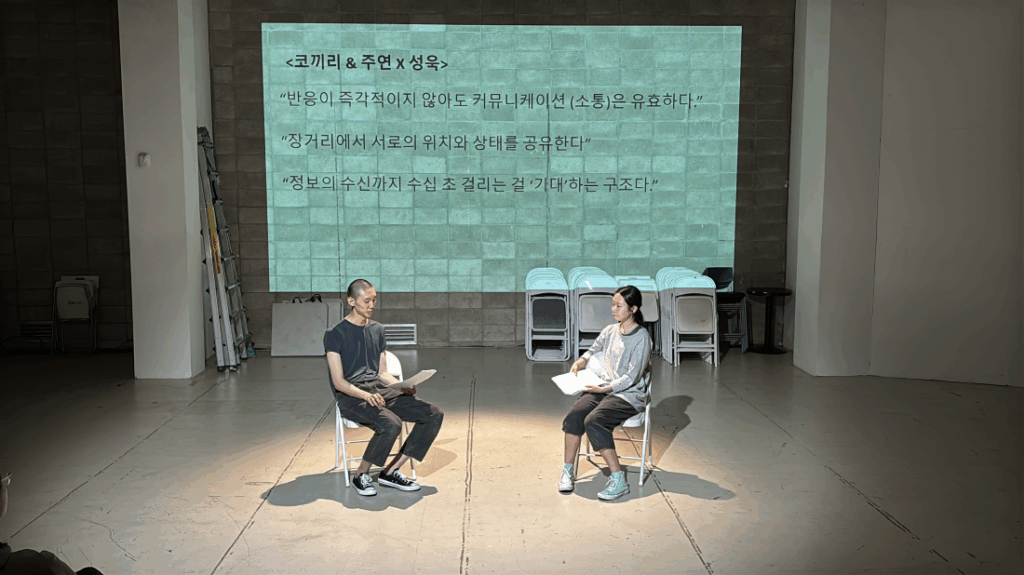

주연은 코끼리와 춤을 추려 한다. 주연은 코끼리들이 초저주파의 파동을 통해 10km 밖 거리에서도 29초의 시간 차가 있는 대화를 나눌 수 있다는 사실에 주목한다. 코끼리들이 기다림으로써 대화를 이어갈 수 있다면, 우리 역시 일정한 시차를 감수하면서 함께 춤출 수 있는 게 아닐까? 이러한 아이디어로 주연은 약 30초의 시간을 사이에 두고 한 공간에 있지 않은 이와 하나의 춤을 추어보기로 한다. 주연이 무대 위에서 하나의 동작을 선보이면, 30초의 시간 동안 성욱이 객석 뒤에 있는 예주에게 동작을 전하러 간다. 예주가 객석 뒤에서 다음 동작을 이어 붙이면, 성욱이 다시 30초의 시간 동안 무대 위 주연에게 건너가 예주의 다음 동작을 주연에게 보여준다. 관객들은 다음 동작을 회신받을 때까지 도합 1분여의 시간을 멀뚱멀뚱 기다리는 주연의 모습을 본다. 무대 위와 객석 뒤를 분주히 오가는 성욱의 잰걸음을 본다. 뜨문뜨문 이어지는 춤의 시퀀스를, 몸의 말로 이루어지는 것만 같은 끝말잇기를 본다.

이 끝말잇기 춤은 주연이 동시에 손뼉을 칠 것을 제안하는 ‘유니슨’으로 이어지는데, 시차를 감수하고 시도되는 유니슨은 결국 주연 혼자만의 박수로 끝이 난다. 그러나 이를 소통의 맥없는 실패로 섣불리 단정 지을 수는 없다. 주연은 앞서 끝말잇기 춤을 통해서 춤 한 동작 한 동작을 지연 그 자체를 위한 몸짓으로, 즉 미처 다다르지 않은 다음 춤에 대한 기다림의 고리로 만들었기 때문이다. 주연에게 춤이란 연속되고 유기적인 움직임이 아니라 불연속성을 견디는 움직임이다. 이렇게 생각한다면, 주연의 박수 후 이어지는 한동안의 시간은 그저 침묵으로 남는 것이 아니라 아직 오지 않은 응답을 향한 불확정적 시간으로 활짝 열린다. 홀로 울려 퍼지는 주연의 박수는 외로워하지 않으며 그 시간 속으로 힘차게 날아간다. 29초 뒤의 미래를 향해, 마찬가지로 잰걸음으로 달려오고 있을 맞은편의 박수 소리를 향해.

허성욱 〈두루두루, 뭉실뭉실, 속으로, 함께 춤추기〉(2025), 작가 제공

허성욱 〈두루두루, 뭉실뭉실, 속으로, 함께 춤추기〉(2025), 작가 제공

한편, 예주는 ‘다나’와 듀엣을 추려 한다. 다나는 예주의 방에 사는 화분이다. 예주는 “아주 작은 듀엣”을 시도하는데, 그것은 인간의 눈에 보이지 않을 만큼 미세한 움직임, 그렇기에 오직 말이라는 매개로만 전달될 수 있는 움직임을 다루는 춤이다. 예주는 말을 통해 관객이 이곳에 없는 다나의 몸을 떠올리도록 인도한다. 수분과 햇살, 들숨과 날숨이 드나드는 다나의 몸 구석구석을 짚어주고, 다나가 뿌리가 흙 속으로 뻗어가는 속도나, 햇빛을 따라 자신의 몸을 기울이는 방향을 상상하도록 이끈다. 예주는 이러한 상상을 “몸이 하는 말을 듣는 일”이라고 부른다. 가만히 있는 것 같지만 일어나고 있는 많은 일들에 귀를 기울이는 일이다. 숨을 쉬는 일, 배에 차는 가스를 느끼는 일, 사부작거리는 옷의 질감을 피부로 감지하는 일, 조명기 돌아가는 소리를 알아차리는 일… 이러한 “듣기”는 비단 다나의 몸만이 아니라 이 공연을 보는 관객 자신의 몸을 느낄 수 있게 한다. “듣는 동안 당신 엄청 움직이고 있어요. 다나같이 움직이고 있어요. 다나랑 같이 움직이고 있어요.”

예주에게 춤이란 새로운 움직임을 발생시키는 것이 아니라 우리 안에 이미 존재하는 움직임에 감응하는 일이다. 그리고 말은 그러한 인지를 가능케 하는 감각의 연결고리가 되어준다. 예주는 새롭고 낯선 동작 쪽으로 관객의 몸을 끌어당기거나 데려가려 하지 않는다. 그보다는 이미 머물고 있었지만 인식되지 못한 움직임을 말과 상상을 통해 꺼내자고, 우리 몸 안으로 다시 데려오자고 제안한다. 예주의 말에 귀를 기울이는 동안 관객은, 자기 안에서 조용히 웅성이는 움직임들을 마주한다. 그러한 ‘듣기’ 속에서 극장은 누군가의 낯선 움직임이 들어오는 장소라기보다 이미 존재하던 움직임이 소리 없이 드러나 보이는 장소다. 춤이란 무대에서 객석으로 보여지고 전달되는 사건이라기보다 객석에서 그 자체로 이미 일어나고 있는 움직임이다. 예주는 이 지극히 미시적인 듀엣을 통해 관객에게 슬며시 일러준다. 어쩌면 춤이란 우리 앞에 이미 다 와 있었다고. 단지 우리가 여태껏 문을 열어주지 않았을 뿐이라고.

마지막으로, 성욱은 청각장애가 있는 외할아버지와 듀엣을 추려 한다. 성욱의 설명에 따르면 그의 외할아버지에게는 잔존 청력이 있었어서, 성욱이 몰래 보는 텔레비전 속 호머 심슨이 지르는 소리에도 잠들어 있을 수 있었지만 또한 바닥의 미약한 진동 소리에도 깰 수 있었다. 성욱은 외할아버지의 이러한 신체적 특성으로부터 고안되고 안무된 춤을 선보인다. 그것은 분명 산만하고 부산한 움직임으로 가득 찬, 이따금 “헤이-“하며 멀리 있는 사람을 큰 소리로 부르기까지 하는 요란하고 시끄러운 춤이다. 특이한 것은, 그 춤에서 오직 성욱의 발만은 고요하고 사뿐하다는 것이다. 성욱은 그 어떤 진동도 발생시키지 않는 방식으로, 마치 ‘흔들리지 않는 편안함’을 강조하는 어느 침대 광고에서처럼 매 차례 대단히 부드럽게 착지한다. 그러니까 성욱은 시각적으로나 청각적으로나 몹시 법석스럽지만 동시에 촉각적으로는 그 어떤 진동도 일으키지 않는 춤을, 그의 외할아버지의 잠만은 깨우지 않을 수 있는 고요한 춤을 춘다.

흥미로운 점은 이 춤이 깨어있는 외할아버지를 위한 춤이 아니라 잠을 자는 외할아버지를 위한 춤이라는 것이다. 지금 그가 만든 이 안무는 외할아버지를 깨워 ‘함께’ 추는 데 목적이 있는 게 아니라 잠이 든 외할아버지를 깨우지 않는 데 주력하고 있기 때문이다. 외할아버지의 단잠을 깨우지 않는 춤, 그것은 곧 외할아버지의 몸 안으로 들이닥치거나 밀고 들어가지 않는 춤이리라. 성욱에게 춤이란 춤추지 않는 이의 몸에 난입하는 것이 아니라 기꺼이 그 몸의 곁이 되는 무엇이다. 할아버지의 주변이, 환경이, 공간이 되기를 선택하는 무엇이다. 이 춤은 외할아버지에 대한 깊은 이해에서 만들어졌지만, 한편으로 외할아버지에게서 그 어떤 응답도 기대하지 않는다는 점에서 성숙하고 사려 깊다. 가장 지극한 종류의 사랑이 으레 그러하듯, 성욱에게 춤이란 상대의 안녕을 끊임없이 보살피되 그에 상응하는 화답을 감히 바라지 않는 태도다.

세 사람의 춤을 나란히 두어본다. 주연은 시차를 감수하고 불연속성을 감내하는 기다림의 춤을, 예주는 눈에 보이지 않는 미세한 감각을 깨우고 감응하는 춤을, 성욱은 상대를 오롯이 그로서 존중하고 보살피며 그의 곁에 머무는 춤을 춘다. 듀엣을 추는 이 세 사람의 맞은편에는 아무도 없다. 그러나 이들은 아직 오지 않은 이들의 자리를 비워둠으로써, 기다림으로써, 그 부재 자체로써 춤을 추는 방법을 궁리하고 또 제안한다. 세 사람의 춤은 모두 ‘만날 수 없음’을 춤의 전제이자 출발점으로서 무대 위에 올려둔다. 이들은 부재나 침묵, 거리나 시차라는 단어들로부터 섣불리 물러서지 않으며, 도리어 그 조건들을 춤의 시발점으로, 혹은 태도로 삼고자 한다.

그런 태도 속에서 이들의 춤은 믿음의 형식이 아니라 소망의 형식이 된다. 구체적인 단서나 근거에 뿌리를 내리는 단단한 믿음과는 달리, 소망은 이렇다 할 단서도 근거도 없이 위태롭게 부풀어 오른다. 그것은 뿌리 없이 불안하고 가벼워 불확실한 미래 속으로, 가망 없는 기다림 속으로 훌쩍 날아갈 수 있는 마음이다. 그렇게 날아오르는 마음으로 이들은 아직 추어지지 않은 춤을 데리러 마중 나간다. 아직 도래하지 않은 춤을 향해 몸과 마음을 먼저 활짝 연다. 고독하게 추어지는 이 혼자만의 듀엣들은 ‘함께 추기’의 실패가 아니라 그 가능성을 열어젖히는 환대의 표시다. 그러니까 이것은 미완의 듀엣. 오는 중인 이들과, 도달 중인 미래와, 다다르려 하는 춤과 추는 듀엣. 이들은 춤이라 부르고 누군가는 사랑이라 부를 만한 그 듀엣의 끝에서 이들은 노래한다.

공연의 시작을 멈출 순 없어도

공연의 시작을 바꿀 순 있어요

공연의 시간을 멈출 순 없어도

공연의 시간을 바꿀 순 있어요

Distance between you and me

너와 나 사이의 거리

This tense between you and me

너와 나 사이의 이 긴장감

Distance between you and me

너와 나 사이의 거리

This tense between you and me

너와 나 사이의 이 긴장감

This tense

이 긴장감

This tense

이 긴장감

This dance

이 춤

![]()

1 구자혜의 희곡 ‘도착되려 하는 언어들’을 변용하였다.

허성욱 〈두루두루, 뭉실뭉실, 속으로, 함께 춤추기〉

2025.5.14.(수) 19:00

2025.5.15.(목) 13:00, 20:00

연희예술극장

컨셉 / 안무 / 연출 허성욱

창작 / 리서치 / 출연 간주연 임예주 허성욱

사운드 / 영상 기술 자문 이시안

기획 / 디자인 김효민

조명 김세현