동원되는 몸, ‘불구’의 안무정치학:마이클 투린스키 〈위태로운 움직임〉

조형빈

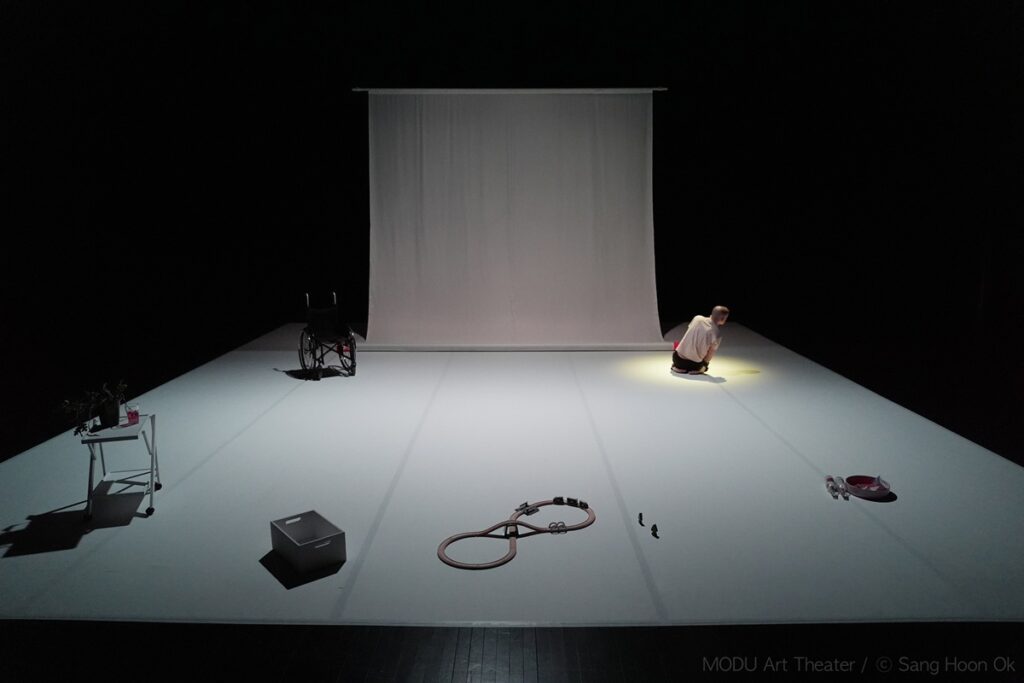

〈위태로운 움직임〉 모두예술극장 제공 ⓒ Sang Hoon Ok

〈위태로운 움직임〉 모두예술극장 제공 ⓒ Sang Hoon Ok

한바탕 소란이 지나가고 어둠이 깔린 무대, 잘 보이지 않는 무대 구석 저편에서 무용수의 몸이 조용히 등장한다. 그곳에 있었는지도 모르게 어둠 속으로부터 스멀스멀 등장하는 남성 무용수는 그 형상의 실체를 잘 보여주지 않는다. 아주 천천히, 스며들듯 무대로 조금씩 비어져 나오고 있는 무용수는 뒤로 돌아 엎드린 채 이동하고, 관객들은 어느 순간 그 불확실한 형상이 얼굴을 보여주지 않은 채 다리부터 느리게 움직이고 있는 무용수 마이클 투린스키(Michael Turinsky)라는 것을 지각한다. 정면을 보여주지 않고 뒤로 기어 나오던 무용수가 곧이어 보여주는 것은 몸의 후면, 팔을 움직임으로써 작동되는 등 근육의 미세한 움직임들이다. 근육의 경직과 경련으로 인해 무용수의 팔과 몸통이 그리는 호는 때때로 ‘딸꾹질하듯’ 멈춰 서지만, 그럼에도 무용수는 움직임을 멈추지 않고 천천히 나아간다. 관객들은 뛰어오르지도, 달리지도 않는 무용수의 뒷모습을 지켜보면서 안무가, 혹은 이 공연을 바라보고 있는 관객 자신에게 되묻게 된다. ‘이 공연에서 안무는 어디에 있는가?’

안무의 정의와 개념에 의문을 제기함으로써 춤의 가능성과 역할을 들여다보게 만드는 이 질문은 다양한 층위와 관점에서 안무와 춤의 관계를 다시 생각해 보게끔 한다. 안무가 춤으로부터 분리된 근대 이후 안무는 움직임 그 자체를 넘어서서 몸과 인간을 다시 바라볼 수 있게 하는 일종의 인식론과 같은 것이 되었다. 안무는 안무라는 방법론 안에서 근대적 주체를 해체하기 위한 단초가 되거나 무대 안팎에서 공동체적 사회의 현현을 위한 미학적 시도가 되는 등 이전까지 무용이 탐구했던 영역을 확장하는 계기로 작동해 왔다. 이러한 안무의 흐름들은 안무가 몸을 직접적으로 다루면서 몸이 가지고 있는 정치적인 국면들을 무용의 주요한 주제로 가지고 왔기 때문에 가능했던 것이었다. 그러나 안무를 바라보는 다양한 관점들이 연구되어 왔음에도, 여전히 우리에게 남겨져 있는 질문들이 있다. 몸으로 가시화되는 안무적 형상은 ‘몸’에 국한되어야 하는가? 춤과 안무의 가능성들은 어떻게 더 확장될 수 있는가? 그리고 안무는 무엇을 만들어내는 일인가?

오스트리아 빈을 중심으로 활동 중인 안무가 마이클 투린스키는 이러한 안무의 특성을 활용해 장애와 비장애 사이에 균열을 내고 몸을 다시 생각해보게 만듦으로써 이 질문에 적극적으로 응답하는 작업을 이어 온 안무가다. 장애를 가진 무용수로서 젠더와 몸의 관계를 역설적으로 풀어냈던 그의 초기작 〈Heteronomous male〉(2012)에서부터 콘서트의 형식 위에 노동의 이미지들을 올려냄으로써 자본주의적 몸을 전복시키고자 했던 가장 최근의 〈Work Body〉(2025)에 이르기까지, 투린스키에게 있어 안무는 움직임의 역동을 넘어서서 (비/장애를 관통하는) 몸의 정치적 국면을 무대 위에 펼쳐놓도록 하는 일종의 매개로 작동해 왔다. 이번에 모두예술극장에 올려진 〈위태로운 움직임〉(Precarious Moves, 2021) 역시도 몸으로부터 촉발되고 사회로부터 요구되었던 이동성과 동원의 문제를 제기하는 한편, 투린스키가 그동안 작품을 통해 지속해 왔던 안무의 개념에 대한 고민을 직접적으로 풀어내는 일종의 안무적 탐구라 할 수 있는 작품이다.

투린스키가 〈위태로운 움직임〉 작품을 만들던 시기, 팬데믹이라는 미증유의 사건이 전 지구를 덮었다. 우리 모두가 잘 알고 있듯이 팬데믹은 우리 사회의 많은 것을 바꾸어 놓았고, 이 구조적 변화 속에서 우리는 몸의 통제나 사회구조적 규제와 같은, 우리가 이전까지 피부로 체감하기 어려웠던 생명정치(biopolitics)의 이면들이 갑자기 눈앞에 출현하는 것을 목격했다. 인간에게 부여된 자유의지가 가장 마지막까지 발현되는 곳으로서 믿어졌던 육체가, 실상은 권력으로 덮어 씌워진 사회구조에 의해 ‘어떤 몸’들을 통제하는 감시와 규율이 작동하는 장소였다는 사실이 본격적으로 가시화된 것이다. 탄츠크바르티어 빈(Tanzquartier Wien)의 웹사이트에 실린 투린스키의 인터뷰에 따르면 투린스키에게 〈위태로운 움직임〉은 이러한 환경의 변화 안에서 신체의 규범적 제약에 맞서는 고유한 저항을 찾는 일종의 시도이기도 했다.1 팬데믹이 가한 전 지구적 위협은 인간 신체의 취약성을 균질하게 드러내는 것처럼 보였지만, 실상 모두가 동시에 취약성 앞에 놓였을 때 어떤 몸과 ‘다른 몸들’은 여전히 그 대응과 여파에 있어서 극단적인 차이를 보인다는 사실을 확인할 수밖에 없었다는 것이다. 결국 〈위태로운 움직임〉은 모두가 이동성의 제약을 받는 상황에서 역설적으로 가시화되었던 몸의 불평등으로부터 출발해야만 했고, 투린스키는 이 작품 안에서 “크립(crip, 불구)”2의 개념을 통해 이것을 이야기하고자 한다.

나무를 세우기

공연이 시작되어 무대에 불이 켜지고 하얀 막이 드러나면, 투린스키가 무대 뒤쪽으로부터 등장한다. 휠체어를 타고 있는 그는 부드럽고 안정적인 움직임으로, 둥그런 접시 위에 토닉 두 병, 그리고 잔이 올려져 있는 서빙 카트를 밀면서 앞으로 나온다. 관객에게 인사를 건넨 그는 카트를 무대 한쪽에 밀어놓고 이야기를 시작한다.

“이번 작품을 연구하기 시작하면서, 문득 이런 생각이 들었어요. 공산주의를 향한 연서를 써보면 어떨까…”

〈위태로운 움직임〉의 전반부에서 투린스키는 무대 한가운데 앉아 스스로 가졌던 안무에 대한 고민들을 직접적으로 풀어놓는다. 일종의 대사이자 자기 고백, 리서치 과정에서 있던 고민들을 설명하는 이 텍스트들은 투린스키가 자신의 경험과 몸으로부터 안무를 어떻게 정치적인 것으로 여기게 되었는지를 알려주는 내용으로 구성되어 있다. 투린스키의 이야기는 “실질적인 운동(real movement)”으로서의 공산주의에 대한 연서를 쓰려다 포기하고, ‘훨씬 더 쉬운’ 안무에 대한 이야기에 집중하게 되었다는 사례를 지나 “몸짓과 환경”의 관계와 크립으로서 바라보는 안무의 개념에까지 다다른다.

〈위태로운 움직임〉의 공연 리플렛에도 실려있는 카테리나 T. 자크라브스키(Katherina T. Zakravsky)와의 인터뷰에서, 투린스키는 로버트 맥루어(Robert McRuer)의 『크립 이론』을 언급하며 ‘크립’이라는 개념이 규범에 맞서 신체로부터 드러나는 고유한 저항을 지칭한다고 설명한다. 크립 이론은 ‘퀴어’가 이성애 규범성(heteronormativity)에 저항하는 주체적 개념으로 작동하는 것처럼, ‘크립’ 역시도 강제적 비장애신체성(compulsory able-bodiedness)에 맞서는 저항의 개념이 될 수 있다는 측면에서 장애학과 퀴어 연구를 연결시키고자 하는 이론이다. 원래 비하적인 용도로 쓰였던 ‘퀴어’라는 단어가 이성애 규범성을 해체하는 긍지의 표상으로서 자리 잡은 것처럼, ‘불구’나 ‘병신’처럼 장애에 대한 멸칭으로 쓰였던 ‘크립’ 역시도 장애를 정치적 관점으로 해석하고 그것을 저항의 출발점으로 삼는 용어인 것이다. ‘크립 이론’은 장애라는 개념이 가지고 있는 유동성과 가능성으로부터 장애를 정체성 혹은 스펙트럼의 일종으로 파악하고 신체의 고유성을 드러내는 것에서 시작한다. 맥루어는 ‘크립 이론’에 대해 설명하면서 이것이 퀴어한/장애를 가진 신체의 물질성에 대해 부정하는 것이 아닌, 본질에 대한 집단적인 변화를 만들어내고 신체와 욕망을 다른 방식으로 상상하는 일이라고 말한다.3

투린스키가 직접적인 대사를 통해 이야기를 전달하는 초반부에서 텍스트는 두 가지 지점을 건드린다. 하나는 안무가 본인이 ‘크립’으로서 고민하는 저항의 형태에 대한 문제고, 다른 하나는 ‘크립’인 자기 자신을 경유함으로써 제기하는 안무의 본질적 개념에 대한 재사유가 그것이다. 투린스키는 대사 안에서 ‘크립’으로서 “특정한 이동성에 대한 저항”을 표명하고 있음을 밝히는데, 이것은 팬데믹으로 벌어진 이동성에 대한 차이 — 국가의 조직적 통제를 통해 개인 이동성의 자유가 속박되었을 때, 그러한 제한적 상황 안에서도 장애의 여부에 따라 속박이 ‘차등적’으로 작동되는 방식 — 로부터 질문을 제기할 수 있었기 때문이다. 이러한 이동성의 ‘차별’의 문제는 오히려 동떨어져 있는 것처럼 보이는 두 번째 질문, 안무가 어떻게 구성되고 조직되는지에 대한 질문과 자연스럽게 연결된다. 투린스키는 도리스 험프리의 말을 인용하면서, 안무를 “춤을 만드는 기술(the art of making dances)”이자 동원, 이동성, 움직임을 조직하는 하나의 도구상자와 같다고 정의 내린다. 그의 말처럼 만약 안무가 어떤 특정한 신체들을 동원하는 것이라면, 그 스스로 “이동성에 대한 저항”을 내포하고 있는 ‘크립의 안무’는 이러한 안무의 정의 자체를 반박하고 전복시킬 수밖에 없을 것이다. ‘크립’의 움직임이 기존의 안무가 춤에게 요구해 오던 “유기적 움직임”이나 “속도”와 같은 것들을 충족시킬 수 없다면, ‘크립’을 둘러싼 환경에 맞는 ‘고유한 움직임’이 필요해지고 이는 안무에 대한 새로운 사유를 촉발시키는 단서가 된다. 따라서 투린스키가 이야기하고 있는 두 가지 지점은 서로를 관통하는 하나의 방법론으로서, 안무정치학적인 측면에서 춤의 본질에 대해 반기를 드는 액션이 되는 것이다.

결국 투린스키의 이야기 안에서 세워지는 기둥들, ‘크립’이라는 정치성이나 안무 안에서 동원되는 조직화의 방식과 같은 것들은, 이 공연이 단순히 의료적 모델로서의 장애가 그것을 ‘극복’해 나가는 방식으로 안무를 제한시키지 않을 것임을 전제한다. 또한 안무에 대한 고민을 ‘크립’의 고유성으로부터 시작했다고 밝힘으로써, 극의 초반에 투린스키 본인이 “공산주의를 향한 연서”를 포기했다고 말했던 지점이 실상은 그가 더욱 급진적인 방법으로 안무의 개념을 전복시키는 운동(movement)을 수행하고 있었음을 비튼 것이었다는 것을 알 수 있다. 안무에서 동원되는 것은 무엇인가? 몸이 스스로 고유의 자리를 찾는다는 것은 어떤 의미인가? 다른 몸을 침범하지 않으면서도 ‘크립’의 몸은 동원될 수 있는가? 투린스키가 〈위태로운 움직임〉 안에서 던지고 있는 이와 같은 질문들은 안무가 근대성 아래에서 스스로를 조직화했던 운동성 기반의 방법론들을 정면으로 반박하면서, 속도로 표상되어 온 사회적 힘을 안무정치학적으로 어떻게 해체할 것인지 질문하는 것과도 같다.

〈위태로운 움직임〉 모두예술극장 제공 ⓒ Sang Hoon Ok

〈위태로운 움직임〉 모두예술극장 제공 ⓒ Sang Hoon Ok

숲의 균열을 지나

관객에게 이야기를 전달하면서 투린스키는 무대 뒤쪽에서 가져온 상자를 무대 위에 쏟아낸다. 상자 안에는 나무로 만든 장난감 기차의 부속품들이 들어있고, 투린스키는 사방으로 흩어진 장난감들을 천천히 조립하기 시작한다. 목재로 만들어진 기차 레일, 역시 목재로 만들어진 열차 객실 세 개, 그리고 녹색으로 칠해진 길가 풍경을 상징하는 작은 가로수 장식들과 열차가 건너가는 작은 다리까지. 투린스키는 장난감이라는 것이 으레 그렇듯, 그다지 복잡하지 않은 구조로 이루어진 물체들을 그의 근육들에게 필요한 속도로 조립한다. 관객에게 건네는 이야기를 멈추지 않은 채.

춤의 근대적 역사에 있어 운동성은 춤과 안무를 구성하는 가장 중요한 핵심이었다. 근대성의 표지들을 통해 세상을 끊임없이 환원주의적으로 파악하고 그것을 해체함으로써 진리가 열릴 것이라고 믿었던 인간의 꿈은 예술과 춤에서 역시 같은 방식으로 작동했다. 근대 이후 포스트모더니티에 대한 논의가 이루어진 지 벌써 많은 시간이 지난 지금에도, 우리는 세계의 원리를 이해하기 위해 그것을 잘게 부숴 분석하고 이해하고자 하는 근대적인 인식론이자 방법론의 그림자들이 여전히 우리 안에 남아 작동하고 있음을 느낀다. 이와 유사하게 끊임없는 ‘미’의 추구 과정에 있어서 어떤 지극한 원리, 아름다움을 저 너머로부터 이 세계에 끌고 와 구현하는 법칙 같은 것이 있을 것이라 믿었던 것이 바로 근대적 인간이 예술을 바라보는 방식이었다. 그리고 춤 역시 그러했다. 어떤 절대적인 움직임과 운동성만이 아름다움을 이 땅에 현현시킬 수 있을 것이라는 춤에 대한 믿음은, 예술 자체가 쌓아 올려지는 것, 이 땅 위에 건설되는 것임을 천명했던 근대성의 믿음과 맞닿아 있다. 인간이 아닌 것을 묘사하고 표현하는 것이 몸이 해내야 하는 지상명령이었으므로, 근대적 춤은 이 세상에 없는 재료들로 축조된 바벨탑이었다.

투린스키가 이어가는 이야기들은 다양한 주제를 경유한다. 안무가 일종의 환경으로서 몸이 어떻게 자신만의 자리를 찾을 수 있는지에서 시작하여, 비장애인들이 투린스키 본인에게 가능성과 ‘잠재력’을 꺼내주겠다고 그를 압박했던 것, 또한 기존의 안무가 강요했던 ‘유기적 움직임’이라는 개념이 타인과의 관계 안에서 어떻게 ‘비유기적’일 수밖에 없는지와 같은 이야기들이 그의 입을 통해 나온다. 동시에 그의 몸은 멈추지 않고 안무하듯 기차를 조립해 나간다. 나무로 만들어진 기차 레일이 ‘순서에 맞게’ 놓이는 것, 나무 장식이 ‘조화롭게’ 레일 옆에 들어서는 것, 레일에 끼워 맞춰지는 다리가 ‘유용하게’ 자리 잡는 것들은 모두 안무를 축조하는 근대적 춤의 조직화를 떠올리게 한다. 그가 말하는 대사들은 공산주의와 크립에 대해서 이야기하고 있지만, 한편으로 그가 느린 속도로 조립하는 장난감들은 조립됨으로써 완성되는 안무의 근대적 방법론을 암시하고 있는 것이다. 쌓아 올려지는 것으로서의 예술, 다시 말해 분리 가능하고 환원될 수 있는 ‘블록’으로서의 안무의 모습이 장난감 기차의 조립을 통해 드러난다. 아이러니한 것은 그것을 이루어내는 것이 모두 ‘크립’인 투린스키의 몸을 통해서라는 점이다. 근대적 안무의 형상과 ‘크립’의 몸은 마주칠 수 있는가? 그것이 만났을 때 ‘발생’하는 것은 무엇인가? 결코 빠르지 않은, 중간중간 ‘걸려 넘어지듯’ 멈추곤 하는 투린스키의 근육들은 ‘크립’의 시선으로 안무라는 바벨탑의 비밀을 조용히 벗겨낸다.

이 안무에 대한 문제 제기는 뒤에 나오는 장면, 투린스키가 미니어처 포르쉐를 타고 나오는 장면과 연결된다. 작은 차에 올라 운전하면서 무대 뒤쪽에서 천천히 등장한 그는 무대 전체를 선회하면서 노래를 부르기 시작한다. “저는 추락하고 있어요(I’m falling). 저는 운전하고 있어요(I’m driving). 저는 느끼고 있어요(I’m feeling). 저는 깊이 뛰어들고 있어요(I’m diving). …” 느린 속도로 출발한 자동차는 어느새 속도가 붙고, 관객이 가사의 의미들을 따라가던 어느 순간 위험하지 않을까 싶은 빠르기로 내달린다. 기계음 효과가 섞인 노래 가사는 점점 고조되고, 투린스키는 속도 위에 올라 불타고(“I’m on fire.”), 날아오르고(“I’m a flyer.”), 구른다(“I’m a roller.”).

투린스키는 극의 전반부에서 대사를 통해 우리가 속도를 숭배하는 이유가 사회의 정체에 대한 두려움 때문이 아닌지 의심한 바 있다. 그에게 있어 속도는 동원의 방식이자 이동성을 재현하는 도구, 조직화를 이루는 방법론일 것이다. 속도를 단순히 어떤 절대적인 수치, ‘크립’의 위치와 고유성을 무시하는 안무의 폭력적 수행 방식이 아니라 안무의 상태를 조율하는 상대적인 척도로 볼 수 있다면, 투린스키의 작업 안에서 속도야말로 “이동성에 대한 저항”을 암시하고 구현하는 정치적 무기로 파악할 수 있을 것이다. 무대가 시작되고 휠체어에 올라 덜그럭거리는 카트를 밀고 나오던 속도, 무대 한가운데 앉아 나무 기차를 완성해 나가던 속도, 그리고 미니 포르쉐에 올라 무대 위를 질주하는 속도는 제각각 안무 안에서 몸짓이 어떻게 스스로의 자리를 찾을 수 있을지에 대한 힌트를 뿌리는 안무의 질문들이다. 그가 내지르는 가사들은 이 질문에 대한 그의 대답이자, 선언이자, 운동으로서의 안무가 외치는 슬로건이다. ‘내’가 ‘나’로서, ‘크립’이 ‘크립’으로서 주장하는 고유성의 선언들.

안무가 몸(body) 혹은 몸짓(gesture)을 동원하는 것이라면, 그것은 누구에 의해 가능할 것인가? 투린스키가 이야기한 것처럼 안무가 일종의 조직화라면, 그것을 구성하는 방식은 주체의 위상과 깊게 엮여 있다. 동원의 과정에서 특정한 몸(의 일부)들이 선택되게 마련이며, 동원의 방식과 조직의 형태를 결정하는 것 역시도 어떤 주체에 의해서 이루어지기 때문이다. 예술의 형식에 있어서 시공간을 점유하고 분할하는 미학적 결정의 과정을 ‘감성의 분할’이라 칭했던 자크 랑시에르(Jacques Rancière)의 논의를 끌고 온다면, 동원되는 신체들이 기준에 의해 나누어지고 선택되는 현상으로부터 떠오르는 ‘감각적 정치성’에 주목해 볼 수 있을 것이다. 결국 안무 안에서 무엇을 어떤 방식으로 동원한다는 것은 그 참조점 자체가 이미 예술과 사회를 중첩시키는 경계에 존재하고 있다는 것을 의미한다. 〈위태로운 움직임〉에서 움직임(공간)과 속도(시간)를 조절하는 안무의 방식(동원)이 팬데믹이 소환한 신자유주의적 통치성의 권력 그 자체를 드러내고(참조하고) 있는 것과 같이 말이다. 이 대목에서 무대 위를 내달리는 포르쉐는 속도의 과잉에 대한 비판, 그리고 ‘크립’에게 강제되는 전형성과 정형성으로부터 투린스키 본인의 해방을 이중적으로 의미한다. 휠체어에 올라 활동하는 몸으로서 투린스키에게 이 작은 자동차는 투린스키의 몸을 대행하여 속도를 해체하고, ‘크립’의 몸과 신자유주의적 강제 이동성 사이에서 나타나는 균열을 극적으로 드러내는 장치다. 이 장면에서 흥미로운 것은 투린스키가 여기서 주체의 위상을 차지하는 것처럼 보이는 동시에, 몸으로서의 그가 자동차에 끌려가는 속도의 부속품이자 정치적 잔여물처럼 보이기도 한다는 점이다. 만약 여기서 투린스키의 몸이 참조하고 있는 것이 속도의 찰나로부터 사라지거나 떠오르는 근대적 몸이라고 한다면, 이는 근대 민주주의가 ‘신체’ 그 자체의 요구로부터 탄생했다고 주장한 조르조 아감벤(Giorgio Agamben)의 생명정치적 통치성과 연결될 수 있을 것이다.4 아감벤은 생명정치의 핵심을 국가 권력으로 대표되는 주권이 어떤 특정한 생명들을 ‘벌거벗은’ 것으로 정의 내림으로써 이 ‘죽어도 상관없는 생명’들을 예외상태로 몰아낸다고 보았다. 팬데믹 기간 동안 우리가 몸으로 경험했던 통제와 선별, 그리고 그 안에서 가시화될 수밖에 없었던 장애의 몸들이 겪은 경험은 근대국가가 개인의 몸을 어떻게 옭아매고 있는지 보여주는 생명정치의 국면들이다. ‘크립’의 몸이 어떻게 동원될 수 있는지 다양한 방식으로 질문을 제기하는 〈위태로운 움직임〉은 속도와 운동성에 부응하지 못하는 몸들이 어떻게 ‘안무’나 ‘근대적 몸’으로부터 배제되고 선별되는지, 실제적이고 미학적인 층위에서 그것을 탐구하고자 하는 시도 그 자체다.

투린스키의 몸과 자동차는 이 정치적 상황 사이의 긴장을 그대로 드러내는 상황을 연출하고, 역설적으로 빠르게 질주하는 자동차 위에서 외치는 투린스키의 목소리는 ‘크립’으로서, 또한 ‘생명’으로서 자기 자신을 외침으로써 잔여물로서의 위상을 정면으로 돌파한다. 팬데믹 상황에서 공공(성)에 대한 재개념화, 안전과 생명통치에 대한 재사유가 이루어졌던 것처럼, 어떤 생명을 ‘몰아내는’ 상황은 오히려 그 구조가 어떤 권력을 휘두르는지 생명정치의 역학을 보여주는 명백한 증거이자 발각의 현장이 될 수 있다. 〈위태로운 움직임〉은 바로 이러한 지점을 지적하며 속도와 대비되는 몸, 그리고 몸을 따라가는 느리거나 빠른 속도를 나열함으로써, 정치적으로 밀려났던 몸들의 귀환을 요구하는 퍼포먼스이기도 하다. 결국 이 공연에서 ‘벌거벗은 생명’으로서의 ‘크립’은 속도를 관통해 ‘몸’에 균열을 내고 스스로의 정체성과 고유성을 드러내는 신체, 주권에 대항하는 안무정치학적 행위자가 되는 것이다.

〈위태로운 움직임〉 모두예술극장 제공 ⓒ Sang Hoon Ok

〈위태로운 움직임〉 모두예술극장 제공 ⓒ Sang Hoon Ok

바람이 나아가는 곳

노래가 끝나고 자동차가 무대 뒤편으로 퇴장한 뒤 음악이 잦아든 무대 저편에서 조용히 등장하는 것은 무용수 투린스키의 뒷모습이다. 바닥에서 무릎을 떼지 않고 움직이는 투린스키의 몸에서 이따금 발생하는 불균질한 경련들은 움직임을 제한하는 것처럼 보이지만, 사실 그것은 그의 몸 자체에 흐르는 하나의 움직임이다. 경련이라고 표현될 수도 없을 이 작고 산발적인 움직임들은, 안무를 방해하는 것이 아니라 오히려 안무의 일부가 되어 무용수가 만들어내고 있는 움직임의 리듬을 조절하는 일종의 장치로 작동한다. 그럼으로써 몸에 붙은 줄기 같은 안무들은 투린스키의 존재 그 자체를 투영해 춤의 호흡을 이어 나간다. 여기서 안무는 높이 뛰지 못해 실패하거나 빠르게 달리지 못해 추락하는 대신 등 근육의 미세한 움직임과 경련, 거기서 발현된 팔의 근육 섬유들이 천천히 고유한 리듬을 통해 호의 움직임을 구성함으로써 완성되는, 존재의 양식으로서 안무를 완성시키는 계기이자 방법론이다.

이것은 두 번째 파트에서 보였던 빠르게 달림으로써 오히려 위태로워지는 포르쉐의 속도감과 대비되어, 구조적으로 ‘동원’되는 속도의 개념을 해체하고 오히려 새로운 리듬을 만들어냄으로써 안무를 내보이는 효과를 거둔다. 여기서 (근육의 경련 때문에) 불안정하게 흔들리는 것처럼 보이는 투린스키의 몸은 크립 이론이 이야기했던 것처럼 불구 주체의 몸으로부터 발화하는 고유의 안무를 완성시키는 토대로 작동하기 때문이다. 결국 이 작품에서 위태로운 것은 투린스키의 움직임이 아닌, 단단하게 고정되어 그렇기 때문에 주체로부터 엇나가는 방식으로 몸에 씌워지곤 하는 근대적 안무의 형상이자, 뒤돌아보지 않고 소리 지르며 질주하는 속도 그 자체라는 것을 알 수 있다. 안드레 레페키(André Lepecki)가 『코레오그래피란 무엇인가』(Exhausting Dance)에서 제롬 벨(Jérôme Bel)이나 윌리엄 포프 엘(William Pope.L)의 작업들을 통해 ‘느린 존재론’이 안무의 한 조건이자 존재 양식으로 출현한 것을 지적했던 것처럼, 투린스키의 안무는 안무 그 자체를 상대적 속도를 지닌 크립의 고유성으로부터 출발함으로써 안무의 개념을 재설계하는 또 다른 방법론의 가능성을 제시했다. 근대적 속도로 구성된 안무의 존재론이 ‘느림’으로써 멈춰 선 것에 이어, 〈위태로운 움직임〉은 안무를 직조하는 다른 속도와 리듬, 개념이 안무 자체를 다시 질문할 수 있음을 찌르고 있는 것이다.

투린스키의 몸이 그리는 궤적들은 우리가 일상적으로 무용에 기대하는 몸짓이나 가동성과는 다른 자취를 만들어낸다. 우리 머릿속의 고정관념처럼 깔끔하게 이어지는 호, 부드럽게 이어지는 호흡, 근육의 탄력과 끊기지 않는 운동성에 대한 상상은 투린스키의 몸과 시시각각 어긋난다. 그 어긋난 공간에 생기는 여백이 바로 〈위태로운 움직임〉의 춤이다. 투린스키의 몸이 편견의 기대에 부응하지 않음으로써 발생하는 빈 공간, 균열의 차원이 여백으로서의 춤을 발생시키고, 투린스키는 그 여백을 동원하고 조직함으로써 안무에 질문을 던진다. ‘완성된’ 것으로서 무용의 형상과 투린스키의 몸이 만들어내는 안무는 그사이에 공간을 두고 서로에게 영향을 끼치는 정동으로 작동한다. 앨리슨 케이퍼(Alison Kafer)는 장애를 정치적이고 관계적인 것으로 파악함으로써 장애를 집합적 재상상이 일어날 수 있는 잠재적 현장으로 파악하는 것이 가능하다고 이야기한 바 있다.5 장애를 고정된 의료적 모델이 아니라 상대적인 ‘관계’로 보았을 때, 어떤 것이 장애를 규정하고 그것을 정치적으로 재생산해 내고 있는지 포착할 수 있다고 본 것이다. 우리는 춤 안에서 몸이 무엇이 되기를 기대하는가? 만약 우리가 춤에 요구되는 몸의 형상과 운동성을 고정하는 대신 안무를 관계적이고 정치적인 것으로 파악할 수 있다면, 즉 어떤 것을 ‘춤추는 몸’으로 규정하는지에 대한 질문을 제기할 수 있다면, 케이퍼가 이야기한 것처럼 안무는 집합적 재상상이 일어날 수 있는 장소이자 운동을 만들어 내는 광장이 될 수 있을 것이다. 그것이 ‘빈 공간’을 통해 투린스키가 우리에게 제기하고 있는 안무적 질문이다.

마지막 장면에서 투린스키는 두 발로 일어나 아주 천천히 뒷걸음질 친다. 흔들리는 몸을 지탱하는 두 다리는 때로 휘청이거나 경련하지만 멈추지 않고 움직이고, 어느 순간 휠체어에 도달해 몸을 앉힌 그는 휠체어를 돌려 천천히 무대 뒤로 사라진다. 〈위태로운 움직임〉에서 움직이는 것은 단순히 무용수의 몸에 그치지 않는다. 근육, 존재, 감각으로서의 안무, 그리고 각각의 것들을 어떻게 작동시키고 동원할 수 있는지가 동시대 안무의 관건인 것처럼, 형상이 드러나는 방식은 더 이상 몸의 끝, 피부가 마침표를 찍는 테두리의 역동만으로는 이루어지지 않는다. 몸이 가지고 있는 고유성과 감각을 어떻게 정동적으로 무대화할 수 있는지가 당대적 안무의 형상을 완성하기 때문이다. 투린스키가 휠체어를 돌려 나간 무대에는 일상적인 풍경이 지나가는 스크린의 영상이 떠오른다. 대사에서 언급된 “늦잠을 자고 생활보조인(personal assistant)이 침대로 아침 식사를 가져다 주는” 저항을 언급한 대목은 여기서 영상과 교차되면서, 몸으로부터 나오는 고유한 감각에 귀기울이고 그 리듬을 통해서 움직임을 만들어내는 “포근한 저항(cozy resistance)”의 형상을 완성한다. 그것은 더 느리고 더 천천히 진행될수록 더욱 저항적이다. 이 느림의 리듬, 이동성에 대한 저항이 〈위태로운 움직임〉을 어떤 것들을 끊임없이 ‘위태롭게’ 만드는 안무적 실천으로 만들어낸다. ![]()

〈위태로운 움직임〉 모두예술극장 제공 ⓒ Sang Hoon Ok

〈위태로운 움직임〉 모두예술극장 제공 ⓒ Sang Hoon Ok

1 Katherina T. (KT) Zakravsky/ZAK RAY.TransFormanceUnit. “Katherina T. Zakravsky/ZAK RAY stellt Michael Turinsky vier Fragen über eine Premiere, die nicht war.” 22.06.2020

2 불구. ‘퀴어’라는 개념이 작동하는 것과 유사하게, 장애라는 정체성을 고정된 것으로 보지 않고 정치적이고 상대적인 것으로 파악함으로써 장애 개념 자체를 전복시키고자 하는 행위자 혹은 정체성을 의미한다. 최근 한국에서는 이 단어를 ‘불구’나 ‘병신’ 등으로 번역하고 있지만, 이 글에서는 〈위태로운 움직임〉 공연 리플렛의 표기를 따라 ‘크립’으로 통일하여 지칭한다.

3 Robert McRuer, Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability (New York: New York University Press, 2006), 32.

4 조르조 아감벤, 『호모 사케르: 주권 권력과 벌거벗은 생명』, 박진우 옮김 (서울: 새물결, 2008), 243쪽.

5 앨리슨 케이퍼, 『페미니스트, 퀴어, 불구: 불구의 미래를 향한 새로운 정치학과 상상력』, 이명훈 옮김 (서울: 오월의봄, 2023), 43쪽.

마이클 투린스키 〈위태로운 움직임〉

2025.5.1.(목) – 5.3.(토)

목,금 19:30, 토 15:00

모두예술극장

기획·안무.텍스트·가사 마이클 투린스키

음악·가사 티안 로테펠

무대·의상 예니 슐라이프

조명 스베타 슈빈

사진·영상 미하엘 로이젠바우어

드라마투르기 자문 가브리엘 크람

프로덕션 안나 그레젤